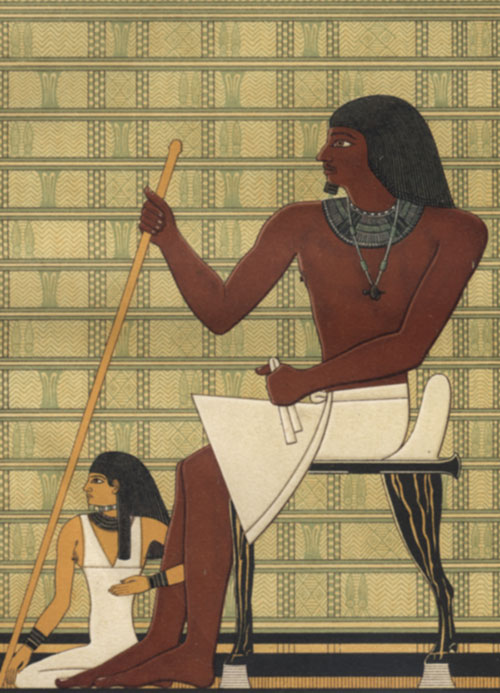

Фараон за работой

Диодор, который хвалился, что самым внимательным образом изучил летописи египетских жрецов, утверждает, что жизнь фараона, как общественная, так и личная, была строго регламентирована. Утром он читал донесения и отчеты. После умывания он облачался в царское одеяние, приносил жертвы, слушал молитвы, наставления великого жреца, назидательные истории. Дальнейшее его время распределялось между приемами, судебными заседаниями, прогулками и развлечениями. Он должен был сохранять трезвый ум и действовать согласно закону. Поскольку этот обычай установился издревле, фараон, казалось, был доволен своей судьбой 14. Разумеется, фараон не всегда вел себя так образцово, как хотелось думать Диодору, однако описанный им распорядок дня, видимо, соответствует действительности и почти совпадает с известными нам фактами...