ЛЕФ и Маяковский (Янгфельдт, 2009)

Маяковский и Лили провели несколько дней в Петрограде, в гостинице, чтобы "разные Чуковские" не узнали об их пребывании в городе — им не нужны были сплетни сродни тем, которые так щедро распространял Чуковский пять лет назад. Когда Рита навестила Лили в день их возвращения в Москву, та ее встретила словами: "Володя написал гениальную вещь!" Уже вечером несколько друзей и коллег пришли послушать авторское чтение нового произведения, а на читке, состоявшейся следующим вечером, квартира была набита битком. Новость распространилась быстро: Маяковский написал гениальную вещь.

Среди первых слушателей "Про это" были Луначарский, Шкловский и Пастернак. "Впечатление было ошеломляющее, — вспоминала жена наркома, — Анатолий Васильевич был совершенно захвачен поэмой и исполнением". Чтение поэмы "Про это" окончательно убедило его в том, что Маяковский "огромный поэт".

Наиболее известная публикация "Про это" — книжное издание, вышедшее в начале июня 1923 года, с фотомонтажами Александра Родченко. Но в первый раз поэма была напечатана еще 29 марта в журнале "Леф".

Леф — Левый фронт искусств — был новой попыткой создания платформы для футуристической эстетики. Во время разлуки с Лили Маяковский не только работал над поэмой, но и по мере возможностей участвовал в подготовке первого номера журнала вместе с Осипом, навещавшим его чуть ли не ежедневно. Лили тоже была задействована — для первого номера она перевела тексты Георга Гросса и драматурга Карла Витфогеля.

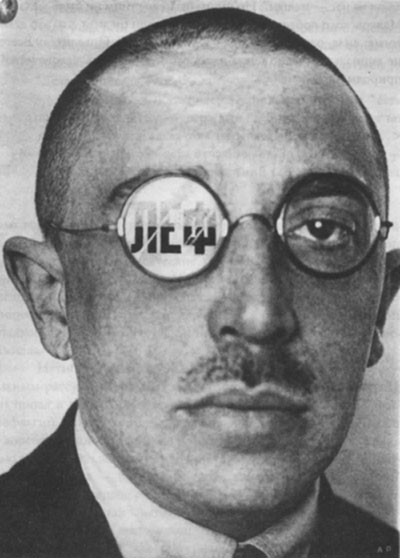

Своего рода лицо ЛЕФа - портрет Осипа Брика в

фотомонтаже Александра Родченко. 1924 год.

Незадолго до разлуки с Лили Маяковский обратился в Агитпроп с просьбой разрешить издание журнала, и в январе 1923 года Госиздат дал положительный ответ. Движущей идеологической силой "Лефа" был Осип, но Маяковский являлся лицом журнала и его главным редактором. В лефовскую группу вошла значительная часть русского авангарда — поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, художники Александр Родченко и Антон Лавинский, теоретики Осип Брик, Борис Арватов, Борис Кушнер и Николай Чужак, театральный режиссер Сергей Эйзенштейн (в это время еще не начавший снимать кино) и кинорежиссер Дзига Вертов.

"Леф" пропагандировал новую эстетику, которая не отражала жизнь, а помогала "строить" ее — "жизнестроение" было ключевым словом. Если раньше литература в лучшем случае была бестенденциозной, а в худшем — антиреволюционной, то новая литература должна служить потребностям социализма. Но какой бы "утилитарной" она ни была, чтобы влиять на читателя, она должна подняться на высший формальный уровень — а такую гарантию качества могли дать только футуристы. В области искусства этой эстетике соответствовали конструктивизм и производственное искусство: вместо живописи следовало заниматься практическим делом, художники должны приблизиться к работе заводов и фабрик: рисовать рабочую одежду, расписывать ткани, оформлять лекционные залы. "Укрепляется убеждение, что картина умирает, — писал Осип в программной статье "От картины к ситцу", — что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится теперь ситец, — что ситец и работа на ситец являются вершинами художественного труда". Образцами считались работы Александра Родченко, претворявшего идеи "Лефа" в жизнь своим новаторским графическим оформлением (кроме поэмы "Про это", он оформлял и обложки "Лефа"). Филологов ОПОЯЗа призвали уделять больше внимания социологическим аспектам литературы. В области кино подчеркивались формальные и технические возможности за счет сюжета; "киноглаз" с его "зрительной энергией" и техникой монтажа должен не отражать, а создавать новую действительность, художественный артефакт.

Вокруг этой эстетической платформы теперь объединились футуристы в надежде занять передовую позицию в советской культурной жизни. Но это была иллюзия, поскольку ведущие партийные идеологи, совладав с эстетической растерянностью первых послереволюционных лет, уже сделали поворот в другую сторону: к реализму XIX века. В этом же направлении смотрел и Луначарский. Иными словами, решение партии финансировать "Леф" не являлось знаком одобрения, а диктовалось чисто практическими соображениями. В условиях нэповского плюрализма важно было поощрять группы, принявшие революцию; к таким группам принадлежали лефовцы, но и их явные противники — пролетарские писатели, чей журнал "На посту" также получил правительственную поддержку.

И среди самих футуристов наблюдались серьезные противоречия. Воспевая "утилитарное" искусство, "Леф" одновременно публиковал экспериментальную поэзию традиционно-футуристического толка, но к числу его сотрудников принадлежал и Борис Пастернак, чья поэзия воспринималась многими как индивидуалистическая и эстетствующая. Внутриредакционный конфликт стал явным сразу же после выхода первого номера, и причиной тому послужила поэма "Про это".

"Леф" ставил своей целью борьбу с бытом — "неодолимым врагом" Маяковского в "Человеке". В одном из трех манифестов, опубликованных в первом номере, утверждалось, что "Леф", который боролся с бытом до революции, "[будет] бороться с остатками этого быта в сегодня". "Наше оружие, — утверждалось в конце манифеста "В кого вгрызается "Леф", — пример, агитация, пропаганда".

Именно на этом пункте программы основывалась критика поэмы, с которой во втором номере "Лефа" выступил Николай Чужак:

Чувствительный роман... Его слезами обольют гимназистки... Но нас, знающих другое у Маяковского и знающих вообще много другого, это в 1923 году ни мало не трогает.

Здесь все, в этой "мистерии" — в быту. Все движется бытом. "Мой" дом. "Она", окруженная друзьями и прислугой. <... > Танцует уанстеп <... > А "он" — подслушивает у дверей, мечется со своей гениальностью от мещан к мещанам, толкует с ними об искусстве, сладострастно издевается над самим собой <... > и — умозаключает: — "Деваться некуда"! <...>

И еще — последнее: в конце, мол, поэмы "есть выход". Этот выход — вера, что "в будущем все будет по другому", будет какая-то "изумительная жизнь". <...> Я думаю, что это — вера отчаяния, от "некуда деться", и — очень далекая от вещных прозрений 14-го года. Не выход, а безысходность.

Быт всегда был экзистенциальным врагом Маяковского, и с, ужасом обнаружив, что после революции ничего не изменилось, он возобновил атаки на всяческие проявления его. В стихотворении "О дряни" (1921), к примеру, революции угрожает советский мещанин с портретом Маркса на стене, канарейкой в клетке и греющимся на "Известиях" котенком. Третья революция, к которой Маяковский призывал в "IV Интернационале", так и не произошла.

Негибкий идеолог Чужак был глух к тонким интеллектуальным рассуждениям, не говоря о поэзии; но в данном случае он попал в точку. Маяковский действительно считал, что "краснофлагий строй" не предложил ничего лучшего по сравнению с дореволюционной жизнью. Сила, управлявшая бытом и любовью раньше, осталась у власти и при коммунизме. Поэтому единственная надежда — далекое будущее тридцатого века, который "обгонит стаи / сердце раздиравших мелочей".

Чужак считал святотатством сомнение в возможности победы революции над бытом: "Период брудершафтов с Большими Медведицами для футуризма прошел. Нужно уже не махание руками в "вечности" (фактически уже, фатально — во "вчера"), а самое упрямое рабочее строительство в "сегодня"..." В дискуссиях, последовавших за этой критикой, Маяковский приглушил лирические мотивы поэмы "Про это", утверждая, что ее главная тема именно быт — "тот быт, который ни в чем не изменился, тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас — мещан". Но каким бы искренним ни было желание Маяковского победить быт, в глубине души он знал, что это демагогия: сила, олицетворенная в "Человеке" как Повелитель Всего, не социальный феномен, а часть самого человека, человеческой природы.

Цитируется по изд.: Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. М., 2009, с. 275-281.